第23回 林雅子賞選定会のご報告 ~受賞作品紹介・講評~

日 時:2025年2月15日(土) 13時~17時50分

場 所:新泉山館 大会議室

選定委員長:魚谷 繁礼 氏(建築家)株式会社 魚谷繁礼建築研究所

選定委員 :末光 弘和 氏(建築家)株式会社 SUEP.

選定委員 :増田 祐子 氏(建築家 院18回生)増田祐子建築設計事務所

今回は14作品の応募があり、深く学び研究した内容を存分に表現したバラエティーに富んだ力作がそろいました。選定委員の先生方の批評や温かいアドバイス等、また、他にも多くの先生方にお立ち寄りいただき、大変充実した1日となりました。

選定委員の先生方と多大なご協力をいただいた学科の先生方に心か

☆林雅子 賞☆

佐々木 萌絵 さん

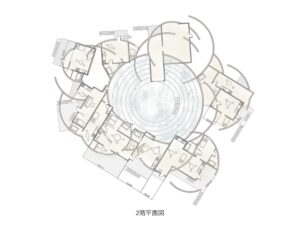

時間を祝う劇場住宅

-「非意味」からそのものを愛でる建築 -

<佐々木さんのコメント>

時間を意味や目的から解放し、時間そのものを愛で、祝うことができる建築をつくりたいと考えて制作を始めました。劇場と集合住宅という異なる用途を重ね合わせることで、建築を「非意味的」な存在として設計することを試みました。審査員の方からは、出展した多くの作品が、今後も思考し続けてほしいテーマを持っているとのお話をいただきました。これからも自分の根源的な興味を大切にしながら、建築と向き合っていきたいです。

☆魚谷 繁礼 選定委員特別賞☆

小野 優夏さん

誰かにとっての〈ここ〉がつながりあう、都市の中の住宅群

<小野さんのコメント>

電車の窓から見えたマンションの一室の生活風景に愛おしさを感じるように、自分の今いるところではないところに感情移入することで意識の中で都市とつながる試みです。提案した空間がどのような感覚をもたらすことができるかを伝えることに苦戦しました。会では審査員の方々から、この提案が都市に複数点在することで建物どうしの関係性や都市のありようが変化していくのではないかという新たな展望に気付かせていただきました。

☆末光 弘和 選定委員特別賞☆

武田 恵実さん

風景を私のものにする

- 手の先のエノ

コログサから夕焼け空まで -

<武田さんのコメント>

小学校の帰り道、エノコログサを触りながら帰った。手の先のエノコログサから遠くに広がる夕焼け空まで、その全てを自分のものだと感じ、風景を特別な私的世界にしていた。大人の帰り道こそ、経験が更新・蓄積され、他者の振る舞いや街の営みまでを自分の延長に感じる私的風景となるべきだ。設計した駅前広場は構造が出来事の次元に吸収され経験は内から外へ拡張される。足元の小さな世界と大いなるものの内にある自らを交互に知覚し、今その瞬間を生きる建築。

☆増田 祐子 選定委員特別賞☆

大泉 早花さん

未来のコミュニティのための団地のリデザイン

- 多文化共生と地域連携による団地の新たな価値創造 -

<大泉さんのコメント>

人口減少、少子高齢化、外国人住民の増加等、日本社会の課題を抱える千葉県の村上団地を対象とした多文化共生を目指すリデザインの提案。地域の老朽化した公民館の機能を住棟へ移転すること、人口減少に伴う減築で生まれる段々状の建物の外皮をアクティビティの場とすることで地域の学びや交流を促進することを考えました。

「村上地区みらいプロジェクト」の方々の意見を取り入れ、地域のニーズに沿った提案を目指しました。

日本社会が抱える重要な課題に対する提案が評価されて嬉しく思います。

■選定委員長 魚谷 繁礼 氏 講評

初めて日本女子大学に行きました。卒業設計の質の高さに驚きました。何れの作品も、自分の興味を深めるような研究、或いはリサーチをベースに、それが建築へと展開されていました。このリサーチ、そこからの建築化する方法論、そして出来上がっている建築、何れもが十分な成果であり、発表を聴いたり、質疑応答で議論するのはとても愉しい時間でした。リサーチについては、「街路の目的化」や「空間における主従関係の転換」「非意味な空間の再定義」、或いは「木密の界隈性」や「散歩知」「居方」「私的風景」「他者と共有するひとり空間」に関する分析、そして「そことここが交錯するような空間体験」についての分析など、もっと時間をかけて話を聞きたいものばかりでした。

審査にあたっては、やりたかったことが建築として実現されているかどうかと、その建築の空間に発明性、或いは新しい普遍性、或いはどうしようもない魅力を感じざるをえないか、主にその2点で評価しました。

林雅子賞は、意外?にも選定査員3人とも異存はなく、比較的スムーズに決まりました。その佐々木萌絵さんの「時間を祝う劇場住宅」は、まさに質の高いリサーチとその分析が、設計された建築空間において見事に還元されていました。リサーチから設計までのプレゼンを聴くと、なるほどと得心しました。一方で、もしリサーチの説明も何もなく、仕上がった建築の図面や模型を見せられたら、ただただ、その模型や図面のあちこちに孕まれた不思議な空間を見つけるたびに、その空間に惹かれ、そしてどのようにしたらこんな設計ができるのだろうかと羨望していたのではないかと思います。何故か心惹かれる非意味な空間を、ただ設計した建築に仕込んだのでは、無意味であり、自作自演的で興も覚めかねない。この建築では、劇場と住宅のギャップに非意味な空間を孕ませることで、非意味な空間を魅力的なままに再現することに成功しています。

魚谷賞の小野優夏さんの「誰かにとっての〈ここ〉がつながりあう、都市の中の住宅群」は、テーマが難解であるにも関わらず、そのリサーチは秀逸で、そして完全ではないにしても、ある程度やりたかったことが建築として実現されていたのではないかと思います。まだまだ追及すべき余地と可能性に溢れたテーマであり、勝手に今後に期待したいです。

惜しくも受賞にはいたりませんでしたが、醍醐愛莉さんの「主従が変容する空間の質」と比護遥さんの「皮膚で感じる都市型美術館」も、ともにユニークかつ多義的な空間性が模型からも感じられ印象深かったです。

■選定委員 末光 弘和 氏 講評

日本女子大の卒業設計の評価として伝統ある林雅子賞を決める審査に、審査員の一人として参加しました。個人的な話だが、今、目白で現場をやっている関係で、日常的に大学の前を車で通り過ぎることが多いのですが、これまであまり縁がなく、設計教育に携わることはありませんでした。多くの有名な建築家を輩出してきた日本女子大でどのような設計教育をやっているのか知らなかったため、何か目白の丘の上にある、ベールに包まれているような不思議な印象な場のイメージを持っていたが、今回、審査を通して、ここで行われている濃密な教育の一端を垣間見ることになりました。

多くの学生が、卒業論文と連動した形で行われている卒業設計はとても思考が深く、各学生のテーマ、つまり視座がしっかりとあるのが特徴的でした。驚いたのが、言葉の質。これは、先生のご尽力の賜物なのでしょうが、これには驚きました。いつも他大学や自分が教育に携わっている大学で卒業設計のプレゼンを聞いていて、皆学生が色々な理論を立てようとしているのだけど、多くは心にまで刺さることはありません。それは、多分何か無理をして自分の内部から理論を紡ぎだそうとしていることで、独りよがりな視点に立ちがちだからかもしれませんが、今回の日本女子大の学生達は、一人ずつが発する言葉一つ一つが素晴らしく、とても共感するものでした。「居方(いかた)」、「中動態」、「肌理(きめ)」、「私的風景化」、「縮み(ちぢみ)」など個人的にもたくさんメモを取ることになるほど、感心しました。これは、歴史ある大学の設計教育の場で確実に紡がれている思想の芽を感じるものでもありました。

そのため、プレゼンテーションはどれも、その独自の視点から、それぞれの言葉の世界観に引き込まれていくような体験で、まるで文学作品の中に飛び込んだような印象とも言えました。普段こういった講評会では、最初に全体を見渡したときに、優秀作品とかはパパッとみたらすぐわかるものですが、今回はなかなか甲乙つけ難い作品でした。卒業設計は期間が短いようで、まだ技術的には皆粗削りな印象もありましたが、こうやって自分の視点から向き合った経験はきっと彼女たちにとって大きな糧となることだと思います。この伝統ある設計教育の場を経て、またこれからどのような建築家が生まれてくるのか、とても将来が楽しみです。

■選定委員 増田 祐子 氏 講評

約1年間自分で自分にお題を与え苦しんで作り上げた作品を林雅子賞でお披露目頂きありがとうございました。5分間の凝縮したプレゼンでは話したい事を絞っていたことでしょう。模型を前にした質疑応答では『言い切れなかった説明をするアディショナルタイムをつくる。作品に対する思いを発散してもらう』ことを意図して出来るだけ質問をしました。どなたも選定委員3人からの質問にしっかりと答えられ、自問自答を繰り返してきたことが良く伝わりました。

増田賞は、大泉早花さん。団地住民とワークショップを行い団地の現状把握、抱える複数の課題の洗い出し、説得力のある提案、卒業制作で考えたことをご協力先へ報告・提案をした点、それらを総合し一連の活動として評価しました。外部空間や道路部分の提案は表現しきれていない感がありましたが、今後も関係を持続するつもりとのことで、ここで終わりではなくブラッシュアップに期待します。

設計は根気を必要として物事を整理していく作業です。卒業制作にその泥臭さを求めるものではありませんが、フィールドワークでの「人の話を聞く」という単純、でも難しいプロセスをこれから社会に出ていく皆さんには明るく続けて頂きたいと願います。

また、「そこ」「ここ」からはじまる作品や、「居方」が論考に取り入れられた作品が複数ありました。計画系環境心理の研究が設計に取り入れられており、高橋公子研出身者としては大変嬉しく感じました。

どなたも丁寧で魅力ある制作でした。自信を持ってそして楽しんでご活躍ください。